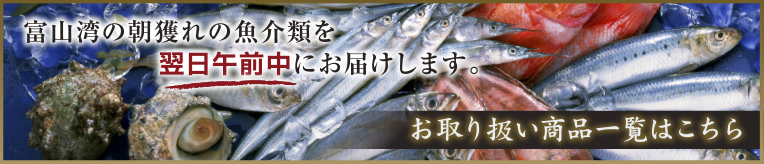

取り扱い商品のご紹介

※作業中は電話に出れないことがございますので、ショートメールでのご連絡をお願いいたします。

名物ますのすし ~”味と技のルーツ”は神通川の舟橋にある。~

富山のますのすしは、享保2年(1717年)富山藩士 吉村新八が創製し、富山藩三代の前田利興に献じたのが始まりとされます。さらに、八代将軍 徳川吉宗に献上して激賞され、以降毎年富山藩より献上されて名物になったと伝えられています。

現在の富山市七軒町は諏訪川原につづく川原でしたが、人々が居つき、七軒の家ができたのでその名がつけられたとされます。この七軒町と対岸の船頭町を結ぶ常設の橋が神通川の舟橋でした。

舟橋の維持・管理は船頭町、手伝町、古手伝町に住む船頭たちがあたり、船頭町の船頭には藩から年間一人一石八斗(270キロ)が支給されましたが、それだけでは生活が出来ないので、神通川で鱒、鮭、鮎などを漁獲しました。

この魚稼ぎから鮎、鮭、鱒のすしが生まれたと考えられます。

「神通川 舟橋の図」 松浦守美(1824~1886)

舟橋は城下町を通る街道にもあたり、行き交う人々も多くいました。舟橋のたもとには茶屋が並び、名産の鮎、鮭、鱒のすしが作られ、売られたものでしょう。

「越中神通川舟橋図」「越中富山神通川舟橋の図 名物あいのすし」が描かれており江戸時代後期には、神通川舟橋と「あいのすし」(鮎ずしと考えられる)が有名になっていることがわかります。

明治21年(1888年)発行の「中越商工便覧」にも舟橋の橋詰のますのすし屋の店先が描かれています。

舟橋名物としてのますのすしの店々は、今なお旧神通川舟橋(松川)付近を中心に多く残っています。

| 取り扱い商品のご紹介 | 富山湾のお魚カレンダー | 旨い魚をいろいろ美味しく! | お問い合わせ |

| 富山湾のお魚プロフィール | お魚よもやま話 | 富山ってこんなところ | お買い物ガイド |

| 富山湾のお魚プロフィール | お魚よもやま話 | 富山ってこんなところ | お買い物ガイド |