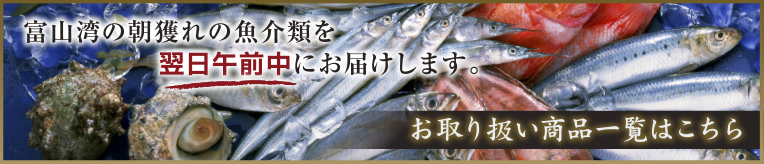

取り扱い商品のご紹介

越中おわら節は、富山市八尾(やつお)町(旧 婦負郡八尾町)で唄い継がれている民謡です。

この民謡の起源は諸説ありますが、江戸時代の元禄年間あたりからのようです。

唄はキーが高く、歌詞の上の句と下の句をそれぞれ一息で歌いきる唄法などから、日本の民謡の中でも屈指の難曲とされています。

歌詞は26文字で構成される「正調おわら(平唄)が基本ですが、これ以外に、頭に5文字を加える「五文字冠り」、途中字句を余らせて、最後を5文字で結ぶ「字余り」があって、それを歌いこなす唄い手はかなりの技量を要します。

歌詞の基本は、7、7、7、5の26文字で構成する甚句形式であること、最後の5文字の前に「オワラ」を入れること。

例えば

・添うたからには 死ぬ時も二人 そんなことさえ オワラ ままならぬ

・若しや来るかと 窓押しあけて 見れば立山 オワラ 雪ばかり

・燃えた昨夜に 顔あからめて 忍び出る身に オワラ 夜が白む

これまで作成された歌詞は、大別すると「おわら古謡」と「新作おわら」があります。

おわら古謡は古くから伝わるもので、新作おわらは、野口雨情、佐藤惣之助、高浜虚子ら、八尾を訪れた文人などによって新しく作られたものです。

おわらの歌詞数は膨大で、現在「八尾おわら資料館」には明治10年以前の歌詞55首を含む明治から平成21年までの古謡、懸賞募集当選歌などの「新作おわら」が整理保存されており その数は3070首あります。

伴奏は三味線、胡弓、太鼓の伴奏と囃子方の囃しです。

特に胡弓が入るのは民謡ではややめずらしく、この楽器の悲しげな、むせぶような響きが、この民謡に独特の味わいをもたらしています。

また唄と唄の間に唄とまったく違う合いの手と言われる間奏曲を演奏しますが、これが哀調を醸し出すといわれ民謡では珍しいものとされます。

| 富山湾のお魚プロフィール | お魚よもやま話 | 富山ってこんなところ | お買い物ガイド |